Испытания спутников на Земле

Добрый день, дорогие читатели блога #КосмосИзДома!

С вами ведущий экскурсовод Александр Яровитчук.

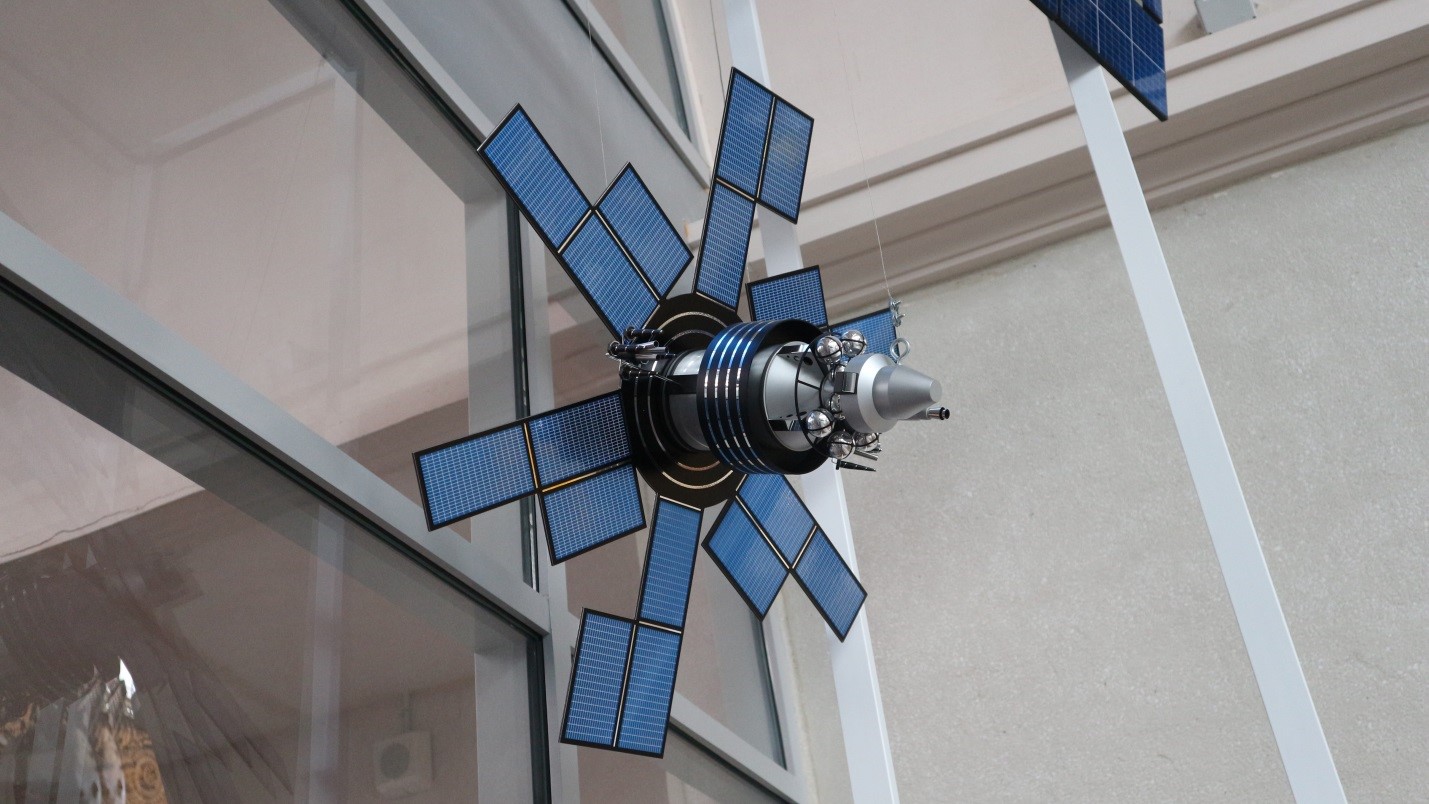

Тренировки и испытания перед полетом в космос проходят не только люди, но и все космические аппараты. Быть готовым перенести все тяготы космического полета должны корпус и все детали каждого спутника, станции и корабля.

Через какие огонь, воду и медные трубы им приходится проходить на Земле, читайте в нашем сегодняшнем блоге.

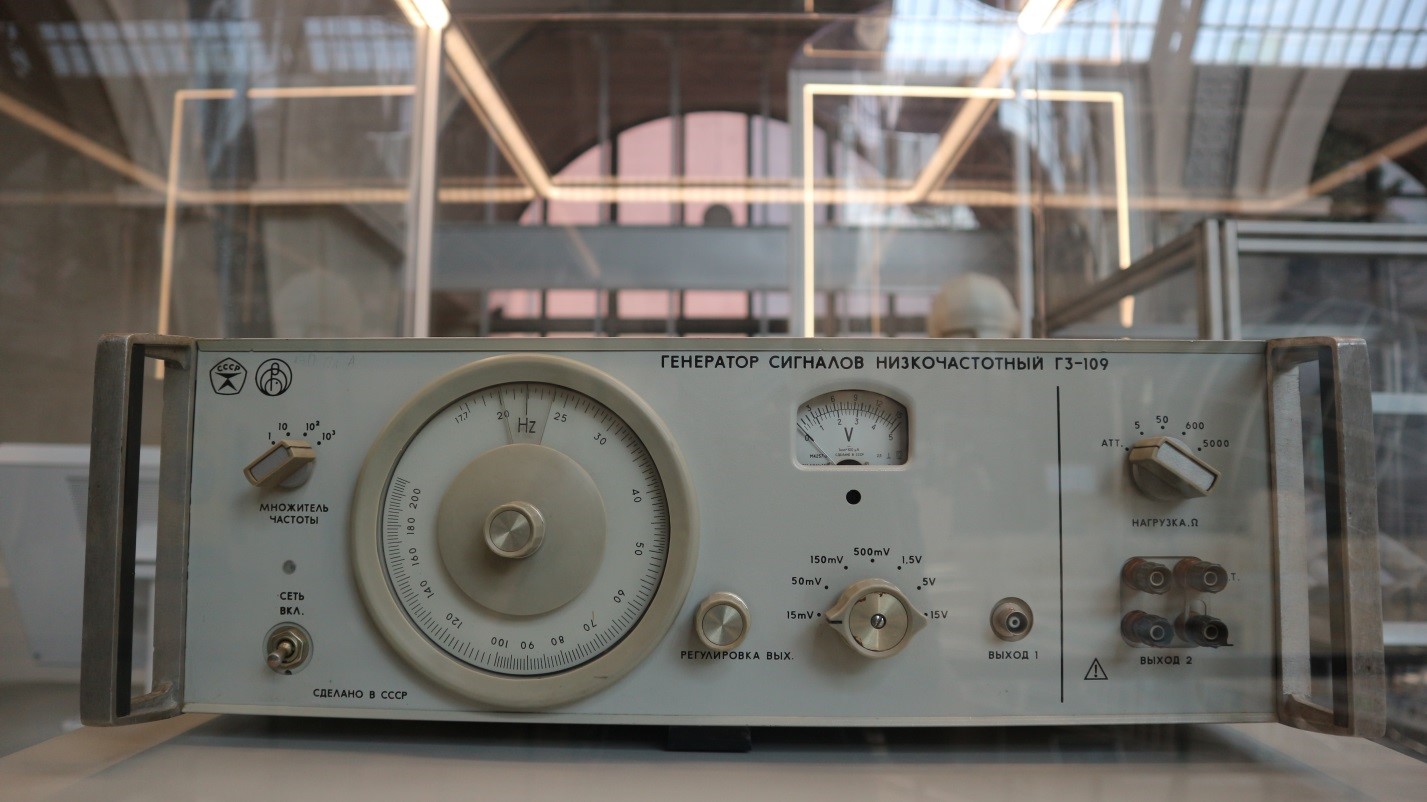

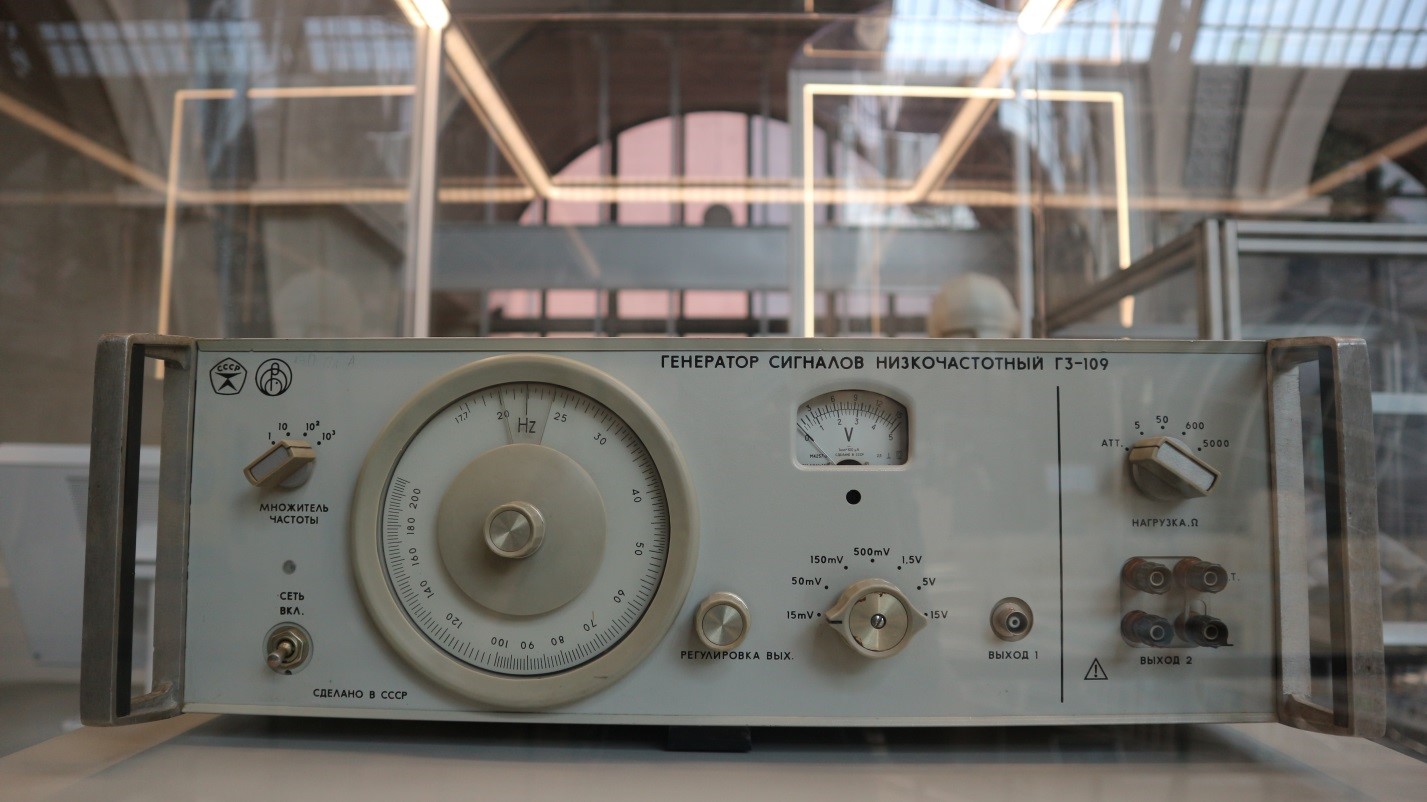

Первое испытание — это стандартная проверка работоспособности приборов, узлов и систем оборудования. Инженеры «прозванивают» электроцепи для поиска неправильно соединенных проводов, связывают приемники и передатчики по радиоканалу, проверяют правильность передачи радиосигналов и, конечно, калибруют научное и техническое оборудование.

Самый известный случай обнаружения проблем с научной аппаратурой в результате проверки был связан с первой советской марсианской станцией. На борту должен был быть установлен спектрорефлексометр, призванный найти на Марсе жизнь. При испытании на Земле прибор жизнь не зарегистрировал.

Следующее испытание — проверка на герметичность (проводится, чтобы убедиться, не выходит ли из аппарата воздух). Само собой разумеется, для пилотируемых аппаратов это особенно важно, так как человек без воздуха не сможет дышать. Автоматическим спутникам тоже необходим воздух внутри, но вместо него также может быть практически любой газ. Под действием солнечного излучения части космического аппарата, повернутые к нашей дневной звезде, будут сильно нагреваться, а части, которые отвернуты, — наоборот, охлаждаться. Воздух внутри спутника перемешивается и усредняет температуру, забирает тепло с более горячего края и отдает его более холодному. Кроме этого, многие приборы внутри спутников не могут работать в вакууме, и для них нужно создавать свою «атмосферу».

Испытание на герметичность очень простое — инженеры просто накачивают газом аппарат и смотрят, падает давление внутри или держится.

Кстати, когда проводилось тестирование будущего первого искусственного спутника Земли, приборы показали негерметичность. Проверка на наличие трещин, плохой сварки, пайки и склейки ничего не дала, однако каждый раз датчики давления показывали, что газ выходит. Выяснилось, что сначала корпус наполнялся гелием, а так как его молекулы очень малы, они проходили сквозь алюминиевую обшивку сами по себе. При наполнении корпуса азотом давление держалось. Сейчас используют смесь сразу двух газов. Такое испытание на герметичность помогает определить не только качество сборки, но и качество материала, из которого сделан космический аппарат.

Если с герметичностью все в порядке, спутник ждет следующее испытание в термовакуумной камере. Внутри специального помещения откачивается воздух для создания условий, максимально приближенных к условиям космического вакуума. Затем подключаются две тепловые системы: имитатор солнечного излучения и криогенный экран. Первая из них представляет собой мощные лампы и оптическую систему, которая фокусирует свет. С помощью такого имитатора инженеры изучают, как солнечное излучение будет нагревать части будущего спутника. Вторая система действует, наоборот, на охлаждение. Криогенный экран представляет собой сеть трубок, наполненных жидким азотом. Любое тепловое излучение, попавшее на такой прибор, поглощается. Тепловая энергия уходит на испарение жидкого азота, который, в свою очередь, отводит тепло из камеры. Таким образом создается эффект рассеивания тепла в космосе, которое заставляет спутники охлаждаться.

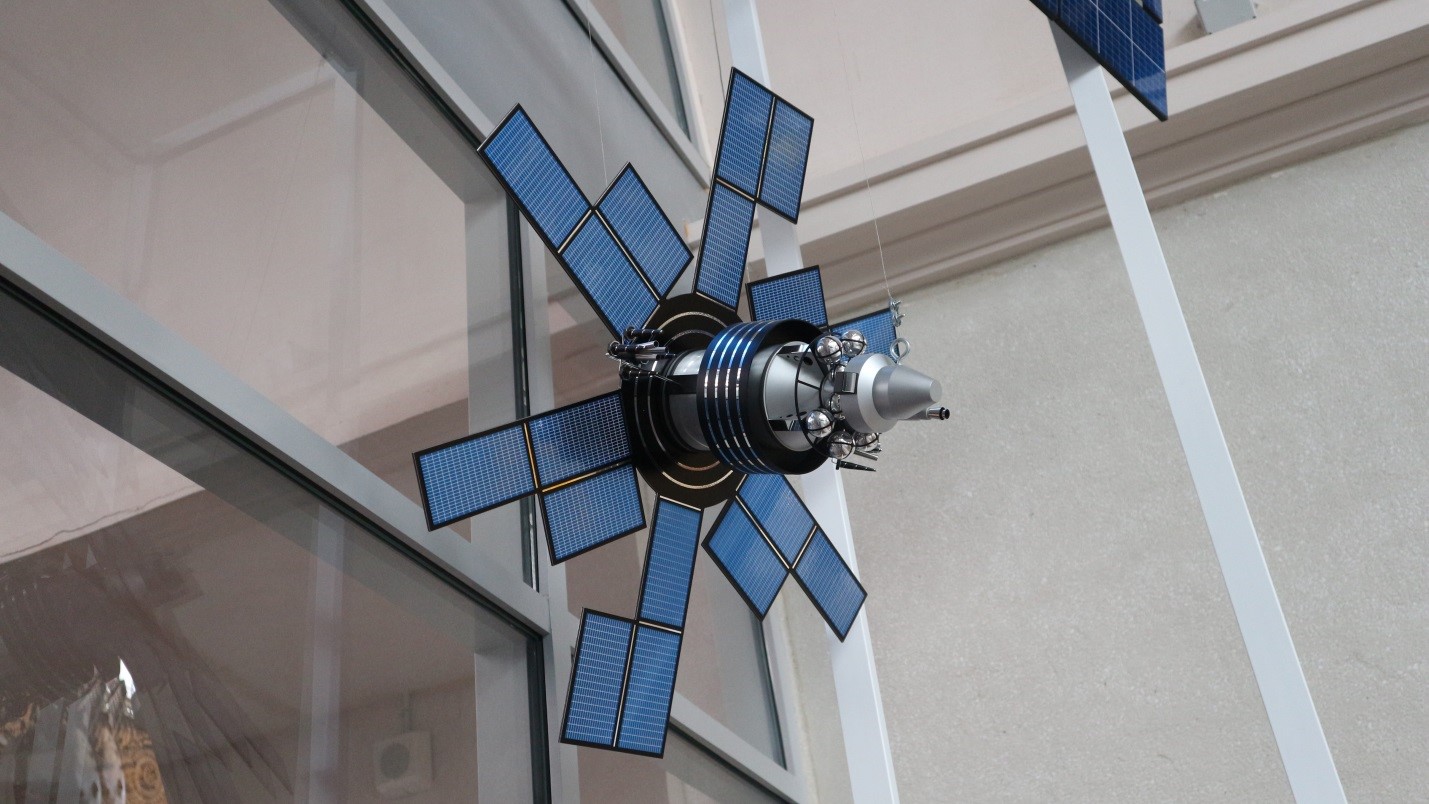

Перепады температуры в космосе несут много трудностей для космических аппаратов. Так, при нагреве материалы расширяются, а при охлаждении сжимаются. Перепады температур могут вызвать серьезные повреждения космического аппарата. Есть и менее очевидные эффекты. Например, в одном из неудачных запусков первого спутника связи «Молния-1» (аппарат получил официальное имя «Космос-41») не раскрылась остронаправленная антенна. Оказалось, развернуться ей не дала изолента на гибком электрическом кабеле, который вел от батарей к аккумуляторам. Обмотка провода на космическом «холоде» буквально окаменела и заблокировала все подвижные элементы.

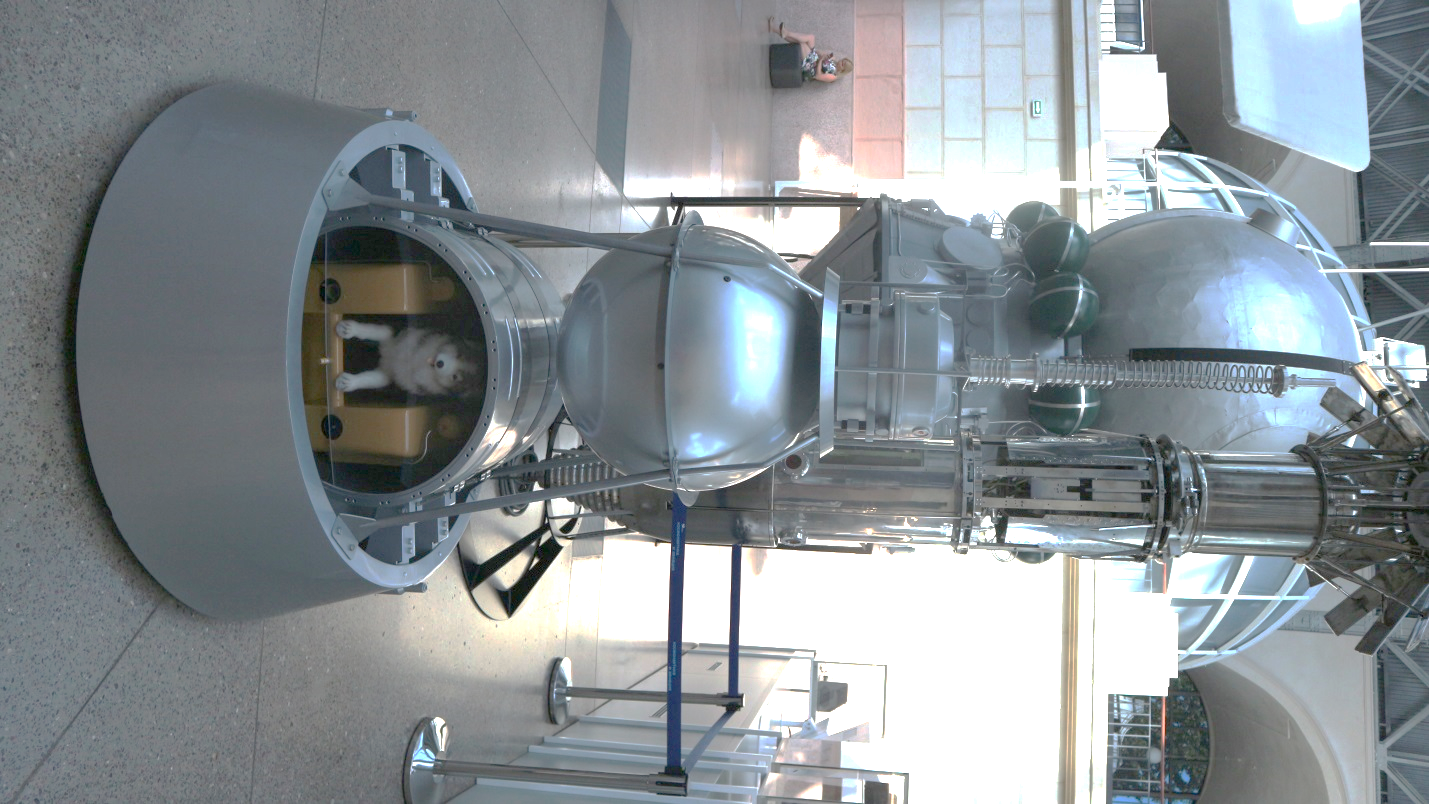

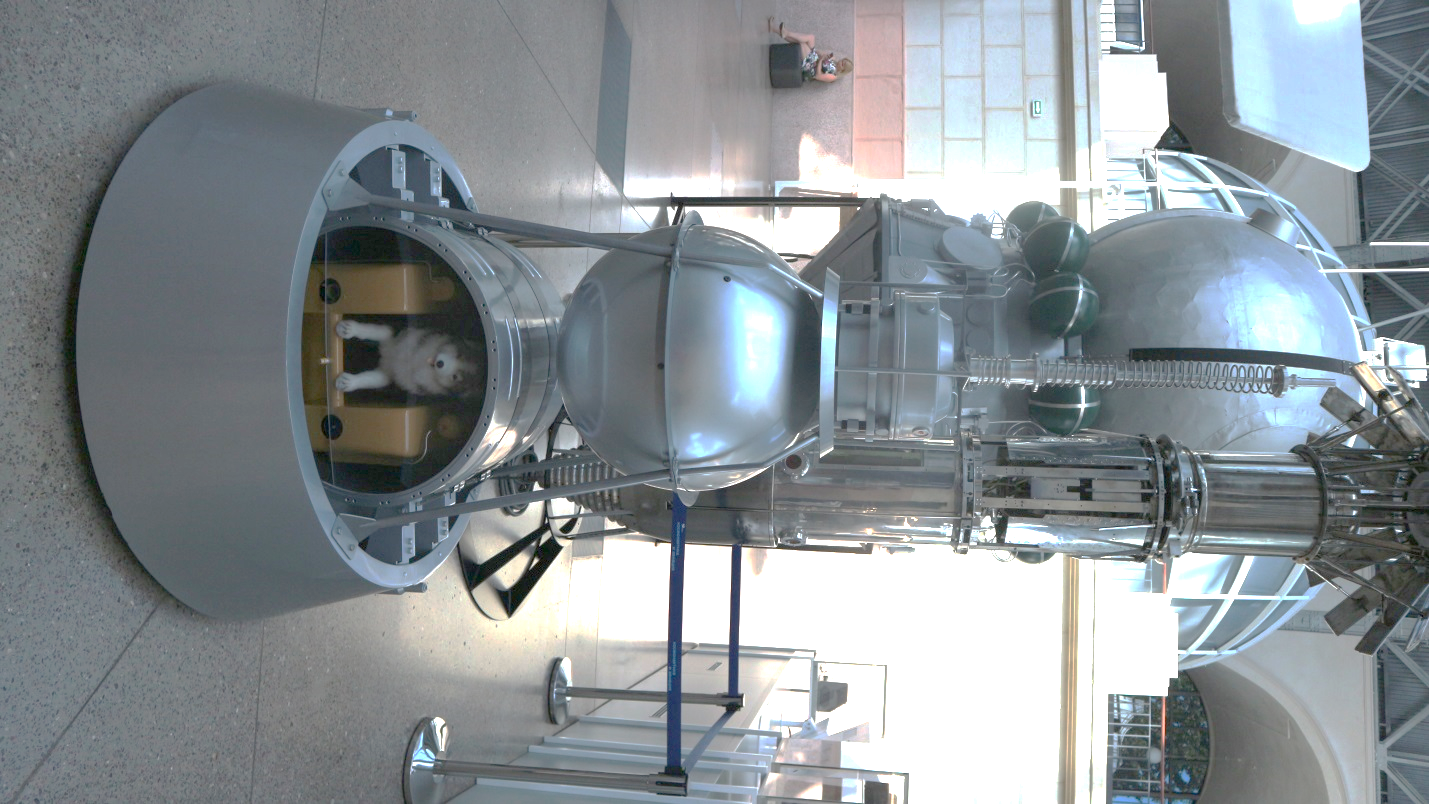

Другой пример показывает первый советский корабль-спутник, который являлся упрощенным прототипом корабля «Восток». Его солнечный датчик ориентации перегрелся и дал команду на включение двигателя. Корабль вместо того, чтобы затормозиться, вышел на другую, более высокую орбиту. Так называемый Тяжелый искусственный спутник Земли должен был стать первым аппаратом, полетевшим на Венеру, но вышел из строя из-за того, что в космосе испарилась смазка электромеханического преобразователя напряжения. И конечно, самый известный случай перегрева — полет собаки Лайки на Простейшем спутнике — 2.

Сейчас подобные проблемы крайне редки как раз благодаря проверкам спутников еще на Земле.

Часто в процессе термовакуумных испытаний помимо имитатора солнечного электромагнитного излучения добавляют приборы, создающие потоки радиоактивных частиц: протонов, нейтронов, электронов. Особенно это важно для спутников, у которых запланирована долгая орбитальная миссия или запланированная орбита спутника пересекает радиационные пояса Земли. Конечно, полностью защититься от радиации космическим аппаратам не получится, но можно хотя бы продлить срок службы, уменьшив влияние ионизирующего излучения. Сейчас чаще всего именно радиация приводит к отказу спутников.

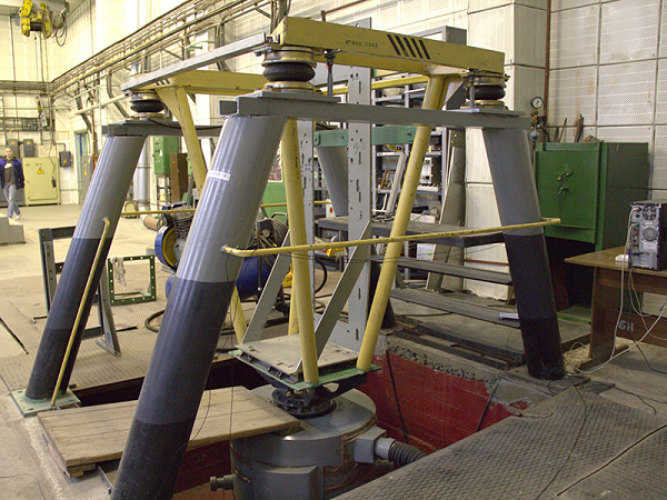

Нельзя забывать, что перед тем, как попасть в сложные условия космоса, спутнику потребуется перенести тягости полета на ракете-носителе. Та пресловутая перегрузка, которая так мешает космонавтам, пытается сплющить и спутник. Кроме того, при старте ракета-носитель сильно трясется, и при этом возникают колебания, которые могут деформировать корпус, сместить оборудование, вызвать короткое замыкание в электрических цепях и многое другое.

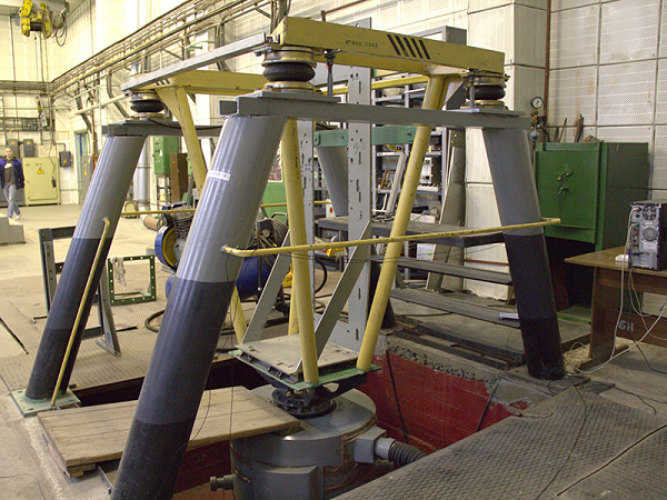

Чтобы проверить надежность, проводятся механические, нагрузочные и акустические испытания. Электродинамические вибрационные стенды, по сути, качают спутник либо бьют по нему с разной частотой и силой. Таким образом имитируется воздействие ракеты-носителя. Датчики на спутниках при этом измеряют растяжение и сжатие корпуса аппарата.

Акустические испытания проходят по похожей схеме, только частота вызываемых колебаний выше и интенсивность ниже. Аппарат помещают в специальную реверберационную камеру, в которой звук полностью отражается от ограждающих поверхностей и в каждой точке звуковое давление в среднем одинаково. К спутнику присоединяют устройства, похожие по конструкции на микрофоны. Колебания распространяются по конструкции, и если волна натыкается на некий дефект, она отражается, преломляется или ее частота меняется. По изменению колебания можно понять, где имеется дефект.

Все описанные испытания спутник проходит не один раз. Всегда помимо отдельных исследований проводятся комплексные проверки. Сейчас подобные испытания космической техники занимают больше времени, чем ее создание.

В центре «Космонавтика и авиация» не забывают об этой неотъемлемой части подготовки к полету. Ознакомиться подробнее с методами испытаний не только спутников, но и любой техники мы приглашаем всех к нам на экскурсии в павильон «Космос».